Biologie

Körperbau: Mit einer Grösse von ca 80 cm ist der Weissstorch einer der grössten Vögel in Mitteleuropa. Die langen Beine sind zum Waten im seichten Wasser geeignet. Die Spannweite der Flügel von bis zu 2m ermöglicht es ihm, im Segelflug ohne Flügelschlag gewaltige Entfernungen zurückzulegen. Mit dem langen, leuchtend roten Schnabel kann er wie mit einer Pinzette seine Beute ergreifen.

Verhalten: Störche führen eine saisonale Einehe. Sie sind nesttreu, nicht partnertreu. Im Winter ziehen sie getrennt ins Winterquartier und bei der Rückkehr wählen sie häufig einen neuen Partner. Durch Imponierstellung und Klappern wehrt das Männchen Konkurrenten ab. Das Klappern dient auch zur Begrüssung der Nestpartner.

Nahrungssuche

Kleine und grössere Insekten, Regenwürmer, Mäuse, Frösche, Eidechsen, kleine Beute wie Raupen, Käfer und Würmer, nimmt der Storch auf, indem er eine Wiese oder einen Acker abschreitet (Sammeljagd).

Mäuse erbeutet er in der Art der Katzen (Lauerjagd).

Nestlinge kurz vor dem Ausfliegen werden weniger gefüttert und nehmen deshalb an Gewicht ab. Flügge Jungstörche kehren von der Nahrungssuche wieder zum Horst zurück und übernachten dort. Im Alter von 2½ Monaten sind sie unabhängig

Brutverhalten

In West- und Mitteleuropa werden die Horste auf den höchsten Gebäuden eines Dorfes, auf Masten von Niederspannungsleitungen oder auf hohen Pfählen errichtet. Störche kommen jedes Jahr wieder an dasselbe Nest zurück. Wenn ein Konkurrent das Nest besetzen möchte kommt es häufig zu Nestkämpfen.

| Horst: | auf hohen freistehenden Gebäuden, Masten oder hohen Bäumen |

| Brutbeginn: | meist im Februar - April |

| Gelege: | meist 3 bis 5 Eier an aufeinanderfolgenden Tagen |

| Bebrütung: | nach Ablage des 2. oder 3. Eies, durch beide Elternteile |

| Brutdauer: | 30 bis 32 Tage |

| Schlüpfen: | an aufeinanderfolgenden Tagen; Nestlinge deshalb oft verschieden gross |

| Gewicht: | beim Schlüpfen rund 70 Gramm; tägliche Zunahme etwa 60 Gramm |

| Nestlingszeit: | 2 Monate |

| Fütterung: | durch beide Elternteile |

| Schutz: | Ein Altvogel stets auf dem Horst, bewacht und hudert die Jungen, schützt sie vor Regen und Sonne |

| Ausfliegen: | Juni bis Juli |

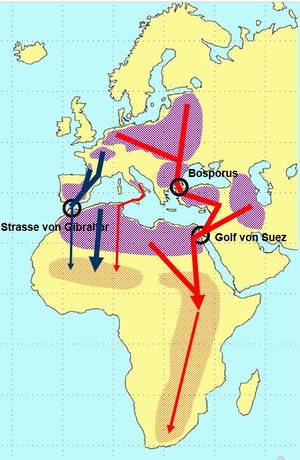

Flugrouten

Zugverhalten des Weissstorchs

Am Südrand der Sahara, in den Savannen und auf landwirtschaftlich genutzten Flächen West- , Ost- und Südafrikas suchen die Störche die ergiebigsten Nahrungsquellen auf, um sich von den Strapazen des Herbstzuges zu erholen und dann bereits wieder Reserven für den Rückzug anzulegen.

Die Westroute:

Die westliche Population überquert das Mittelmeer an der Meerenge zu Gibraltar und überwintert in der Sahelzone.

Die Ostroute:

Die östlich lebenden Störche ziehen über Kleinasien, Syrien, Israel und Ägypten nach Ost- und Südafrika.

Im August beginnt der Wegzug ins Winterquartier. Die Jungstörche brechen meist vor ihren Eltern auf und finden selbständig ihren Weg nach Afrika. Mit Hilfe eines inneren "Kompasses" erreichen sie ihr Ziel ohne Führung durch erfahrene Altvögel.

Die Altvögel unternehmen den Zug jedes Jahr, die Jungen kehren erst nach zwei bis vier Jahren, wenn sie brutreif geworden sind, ins Brutgebiet zurück.

Weissstörche sind Segelflieger

Sie nutzen die thermischen Aufwinde und fliegen nur in den wärmsten Stunden. Sie lassen sich von der Thermik hochtragen, indem sie ohne Flügelschlag kreisen. Dann segeln sie im Gleitflug zur nächsten Aufwindzone. Für diese schweren Vögel - Gewicht ca. 3kg - ist dies die energetisch günstigste Fortbewegungsart.

Über grossen Wasserflächen bilden sich keine Aufwinde. Die Weissstörche müssen sie im anstrengenden Ruderflug überqueren und meiden sie deshalb, soweit es möglich ist.

Überall lauern Gefahren

Eine der grössten Gefahren für den Storch ist heute die alljährliche Reise in den warmen Süden.

Stromleitungen sind tödliche Gefahren, die auf dem langen Weg lauern. Nur jeder vierte der wegziehenden Jungstörche schafft die Rükkehr nach Mitteleuropa. Auch landwirtschaftliche Monokulturen, trockengelegte Feuchtgebiete, der Einsatz von Pestiziden und schiesswütige Jäger bedrohen den Weissstorch.

Hier wäre fast ein Wasserturm zur tödlichen Falle für die ziehenden Störche geworden, hätte nicht unser Team von SOS Storch sie gefunden und gerettet.

Artenvielfalt der Störche

Der Weissstorch gehört im System der Vögel in die Ordnung der Schreitvögel, zu der ausser der Familie der Störche auch die Reiher, Ibisse und Löffler gezählt werden.

Zur weiteren Verwandtschaft des Storches werden ausserdem Schuhschnabel und Schattenvögel gerechnet, die auch den Pelikanen und Flamingos nahestehen.

Die eigentlichen 19 Arten umfassenden Störche werden in drei Gruppen gegliedert. Waldstörche und Klaffschnäbel, Störche sowie Riesenstörche und Marabus.

Brutgebiete:

Weissstorch: Europa Schwarzstorch: Europa

Waldstorch: Süd- und Mittelamerika; Karibik

Milchstorch: Südostasien

Nimmersatt: Afrika, südlich der Sahara und Madagaskar

Buntstorch: tropisches Asien

Silberklaffschnabel: tropisches Südasien

Schwarzer (Mohren-)klaffschnabel: Südafrika und Madagaskar

Abdimstorch: südlich der Sahara

Marabu: südlich der Sahara (Aasfresser)

Wollhalsstorch (Ciconia episcopus microscelis):tropisches Afrika (z.B. Uganda, Kenia)

Höckerstorch: Borneo, Sumatra, Thailand, Malaysien, Brunei

Maguaristorch: Südamerika

Schwarzschnabelstorch: Nordostchina und Südostsibirien